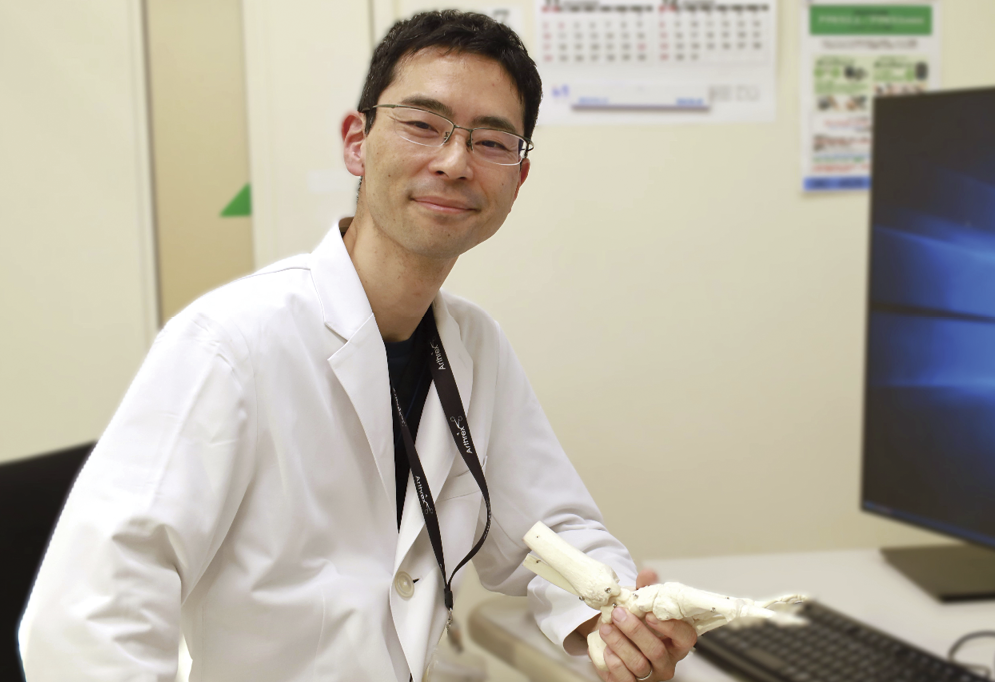

「足の外科」専門外来

足は人間の身体の中で最も中心から遠い位置に存在し、普段は靴に包まれて目立たない部分ですが、実は多くの病気が存在することをご存知でしょうか。

かの有名な芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチは「足は人間工学上、最大の傑作であり、そしてまた最高の芸術作品である」という言葉を残しています。足は28個の骨で構成されており両足合わせると人体の約1/4の骨が集中しています。そして、骨以外にも靭帯や腱、筋肉、神経などが複雑に重なりあって、精密機械のような美しい構造を形成しています。一方、足は人体で唯一歩行時に地面と接している部分であり、常に機械的な刺激に晒されています。そのような理由から、足の疾患は多種多様で治療が難しく、敬遠されることが多いため、整形外科の中でも蔑(ないがし)ろにされてきた分野です。しかし、近年の医学の発展とともに「足の外科」という専門分野が確立し、手術によって多くの疾患が治療可能となってきました。

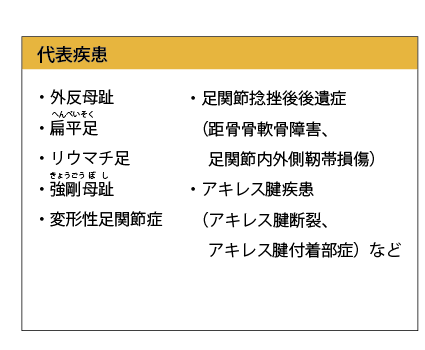

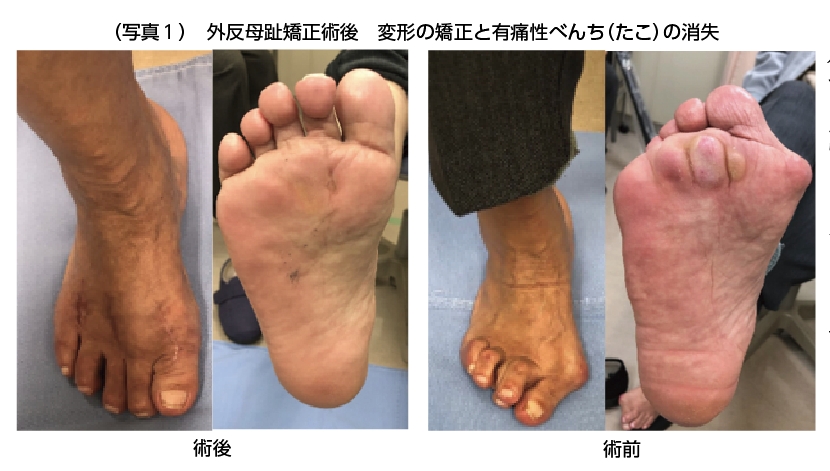

そこで今回は、足の外科分野の代表疾患についてご紹介したいと思います。重度の外反母趾ではいわゆる有痛性べんち(たこ)ができたり、バランス感覚が悪くなって、転びやすくなります。インソール療法や足の趾(ゆび)の運動も有効ですが、それでもよくならない重度の外反母趾は手術療法が最も有効であると考えます。(写真1)

術後は早期から踵(かかと)で歩行する特殊なスリッパを使用して歩行を開始するため、高齢者の方でも筋力の低下を防ぐことができます。

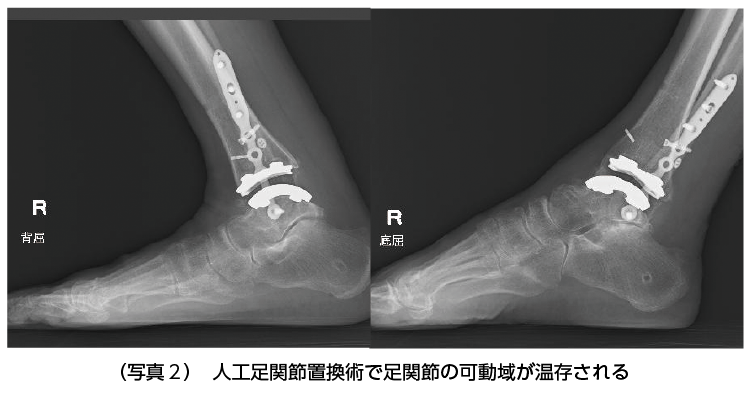

変形性足関節症は足関節の軟骨がすり減ることによって痛みがでる疾患です。インソール療法、サポータ、鎮痛薬内服、関節内注射といった治療が効かない場合は人工足関節置換術、足関節固定術、脛骨骨切り術などの治療法があります。当院では足関節の動きを温存できる、人工足関節置換術を積極的に行っています。(写真2)

足関節捻挫後後遺症は外側靭帯損傷や距骨(きょこつ)骨軟骨障害などを含む、代表的なスポーツ外傷です。足関節鏡を用いた低侵襲の手術とリハビリの指導を行います。

近隣医療機関のご紹介により、足の外科疾患の手術件数は2022年度80件、2023年度100件と増加傾向です。また当院では、足の外科疾患の治療実績を国内外の学会や論文で発表することによって、より良い治療の開発に貢献しています。足の疾患でお困りの時は、是非お気軽に当院の「足の外科」専門外来(毎週金曜日)にお越しください。

(整形外科 張 成虎 ちゃん そんほ)

アンギオスペシャリスト〜血管〜

放射線診断とアンギオ

放射線診断科の主な業務はCT、MRIの画像診断ですが、その他に放射線診断装置を用いた画像ガイド下治療も重要な仕事の1つです。具体的には鼠径部(そけいぶ)の血管からカテーテルという細い管状の器具を血管内に進め、様々な病変に対して適した治療操作をカテーテル越しに行います。

外傷や異常血管の破裂による出血…出血部位を詰め物で塞ぐ

手術が難しい悪性腫瘍…腫瘍周囲の血管に抗がん剤を注入し、詰め物で塞ぐ

内蔵動脈瘤…瘤の内部を金属の詰め物(コイル)で塞ぐ

動脈硬化…細くなった血管を金属(ステント)で広げる

今回の最新型の装置では血管内のみならず、体外から病変の位置を特定し、病変内に医療機器を安全かつ正確に進めることが可能になりました。 これによって例えば、体内の深い場所にある膿の塊に体表からチューブを挿入して膿を出す、あるいは腫瘍性病変に対して体表から針を刺し、検体を採取して診断を行うなどの検査も可能になっています。

なお、放射線診断科の検査や治療は、基本的には他科からの依頼で行われます。そのため我々が患者さんにお会いするのは検査室のみとなる場合が多いのですが、ご希望があれば治療の内容を直接お話しすることも可能です。

( 放射線診断科 不破 相勲 )

アンギオ室のリニューアルに伴った血管内治療について

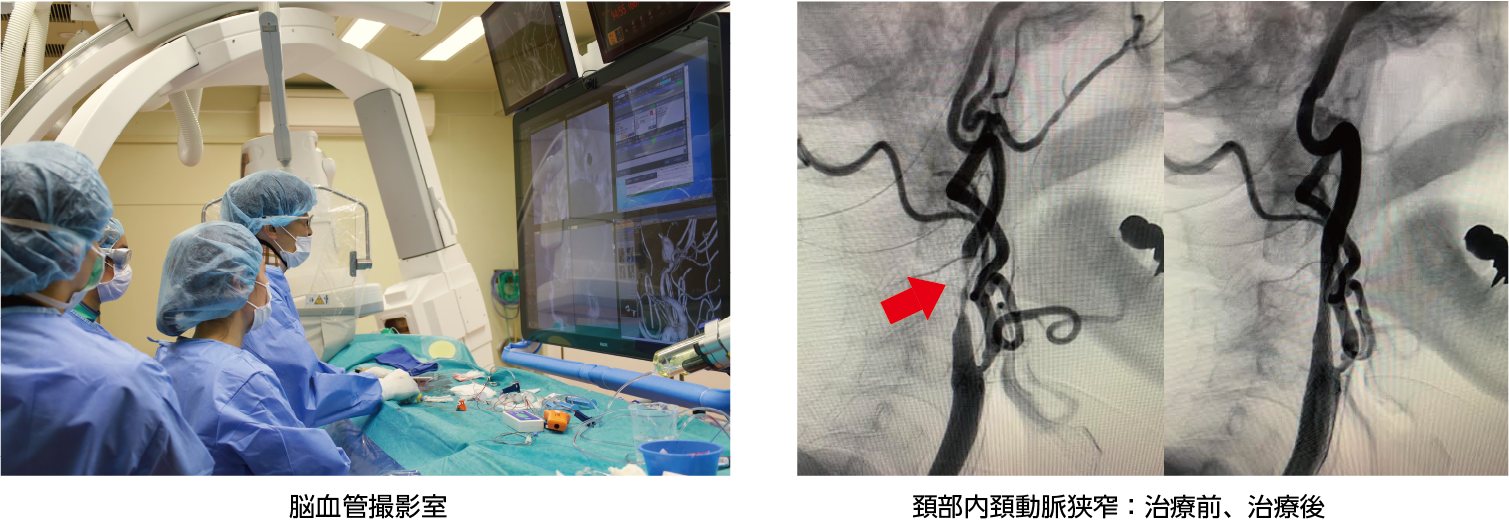

アンギオ室のリニューアルに伴った血管内治療について脳の代表的な病気は、脳卒中と呼ばれる脳血管の病気です。脳血管障害とも呼ばれ、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血が含まれます。高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を管理し、血管の健康を保ち、動脈硬化を防いで、その先に潜む脳卒中のリスクを減らすことが最も重要です。また時にはけいどうみゃく頚動脈エコーや頭部MRIなどを行って、脳卒中になりうる脳血管のリスクを調べることも大切です。具体的には、頚動脈エコーで見つかる頚部内頚動脈狭窄が脳梗塞のリスクに、頭部MRIで見つかる未破裂脳動脈瘤がくも膜下出血のリスクになります。これらの病気は、内服治療のみでは脳卒中の発症を予防するのが難しい場合があります。かつては外科手術が一般的でしたが、最近では血管内治療が増えています。当院では、アンギオ室(脳血管撮影室)をリニューアルして、最新機器を搭載し、より安全で効果的な治療が提供できるようになりました。気になることがあれば、当院の医師にお気軽にご相談ください。

( 脳神経外科 堂福 翔吾 )

新しいアンギオ室で循環器疾患の治療ができるようになりました!

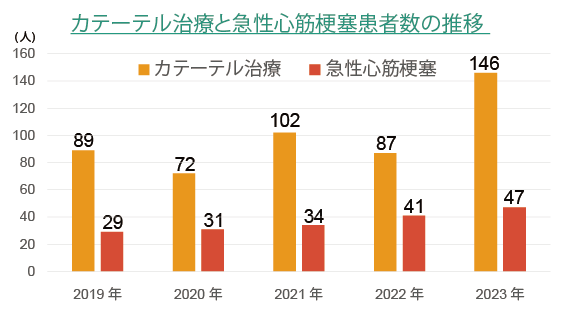

私たち循環器内科は「絶対にお断りしません!」をスローガンに、開業医の先生方や救急隊との連携を強化して、より多くの患者さんの心臓や足の血管治療をしていこうと取り組んできました。その甲斐あって、当院での心臓カテーテル治療数や急性心筋梗塞の患者数は年々増加しています。詳細はかわら版51号をご覧ください。

しかしながら、ここで問題も起きてきました。患者さんが2人同時に搬送されたり、カテーテル治療中に別の患者さんが運ばれたときに、1人の患者さんの治療が遅れてしまったり、やむを得ず受け入れをお断りしなくてはならないことがありました。

そんな中、朗報です!!これまでできなかった心臓カテーテル治療が2人同時に可能になり、これまで以上に多くの患者さんに対応できるようになりました。

今後とも循環器内科は、より多くの患者さんをすばやく診療できるように努力していきたいと思います。

(循環器内科 齊藤 哲也 )

健康管理センター

健康診断、受けていらっしゃいますか?

かつてない高齢化社会を迎えた現在、病気の予防やからだの異常を早期発見することはますます重要になっています。その役割を担うのが健康診断で、個人にとっては「健康寿命」を延ばす手助けになり、企業にとっては「健康経営」といわれる生産効率の向上につながります。そして皆さんがずっと健康に働いていけることは日本全体の医療費を抑制し、今後の社会保障制度の存続にもかかわるとても大切なことなのです。

それではこのように大事な健診はどこで受ければよいのでしょうか?1つの目安となるのは日本人間ドック学会の「健診施設機能評価」で認定された施設です。これは健診を専門に扱う学会が、受診者の視点に立って、健診の質が確保されているか、受診者が満足しているかなど、さまざまな項目を審査評価した結果、優良施設と認めた場合に与える「お墨付き」のようなものです。もちろん当院健康管理センターもその認定をいただいております。

私たちの健康管理センターの特徴とは?

まずは総合病院の機能を有効に活用していることです。全ての検査項目で各診療科の専門医による質の高い判定が行われています。そして要精査となった場合は病院の各専門科へのスムーズな紹介(緊急時は当日受診)がなされ、その際には病院電子カルテと健診システムとの連携により、シームレスなデータ共有が可能となっています。

また年間受診者数は約8000人と施設の規模として大きくはありませんが、その分健診結果に対してはきめ細やかに対応しています。専任医師・保健師・事務員がすべての報告書をチェックし、自動判定では対応しきれない既往歴や診察時の問診も踏まえて、判定の整合性・信頼性をより高めています。そして同じ要精査判定であっても、検査項目ごとに、あるいは受診者ごとに重みづけが変わることを加味して、必要に応じた強い受診勧奨を個別におこなうといった取り組みもしております。

皆様ご自身やご家族のため、また企業の方にとっては大事な社員様のために、ぜひ当健康管理センターをお役立てください。

(健康管理センター長 堀江 美正 )

院スタグラム

2024年 5B病棟の改修

2023年12月8・9日 JCHO地域医療総合医学会