認知症に新薬登場

認知症はかつて「痴呆」と呼ばれていましたが、言葉に伴う印象や偏見が考慮され、2004年に厚生労働省によって認知症と名称変更されました。変更当初は聞きなれない病名だったものの、いつの間にか世間に馴染んでいったと思います。認知症の代表的な病気はアルツハイマー型認知症で、全体のおよそ三分の二を占めます。従来は有効な治療法に乏しかったこの病気ですが、2023年12月20日に新薬、“レカネマブ”が発売されました。アルツハイマー型認知症は、発症の20年ほど前からアミロイドベータという蛋白のゴミが神経細胞の中に溜まり始めることが知られており、レカネマブはこのアミロイドベータを効率的に取り除くことができるお薬です。軽度認知機能障害や軽度認知症の方に適応があり、2週間に1回、1回1時間かけて点滴で投与します。認知症の進行を抑えることが期待できるお薬ですが、投与までには複数の認知症テストや、頭部MRI、アミロイドPETもしくは髄液検査を受けて、投与のための基準を満たす必要があります。当院では脳神経内科が担当しています。

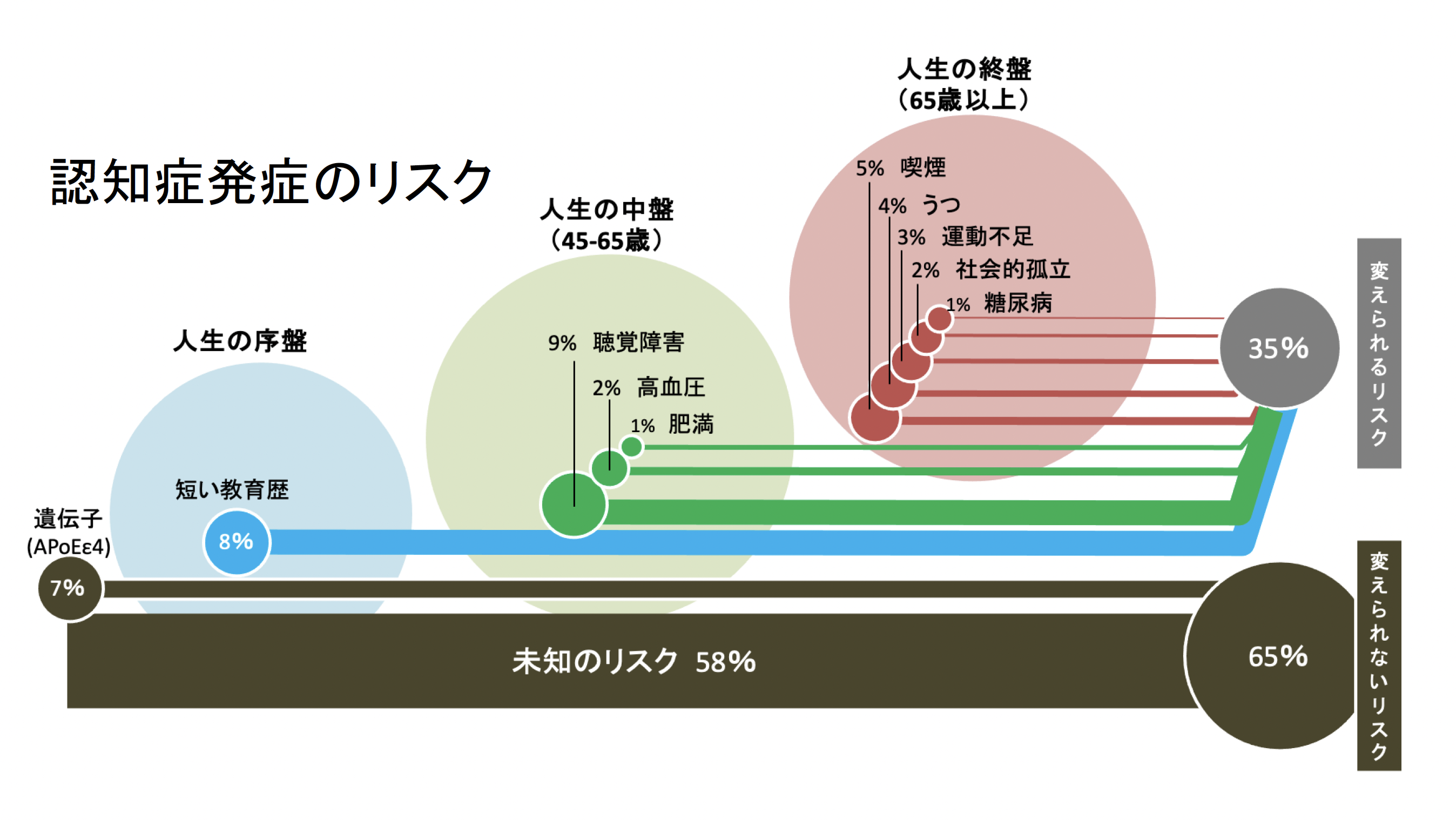

認知症発症のリスクには、聴覚障害や高血圧、糖尿病、肥満、喫煙、運動不足、社会的孤立等があります。アルツハイマー型認知症を発症した後でも、高血圧や糖尿病などの生活習慣病をしっかりと管理した方が、病気の進行を遅らせることができることも知られています。仮にレカネマブの投与対象とならなかった場合でも、認知症の進行を抑えるための総合的なプランをご提案いたしますので、認知症が心配な方、認知症でお困りの方は是非お気軽に当院の脳神経内科外来にお越しください。

( 脳神経内科 黒川 隆史 )

「アルツハイマー病の新しい治療について」の様子

救急患者の命を守る

循環器内科

当院では循環器疾患は即座に受け入れ、可能な限り早く治療にあたるように、以下の取り組みをしております。

1. 2023年から近隣の医療機関とさらに連携をとり、急な患者さんをすぐに受け入れできるように、医師同士が直接電話で情報交換ができるハートラインを設置いたしました。

2. 循環器内科の医師が増えたことに伴い、平日夜間も循環器内科医師が常勤できる体制を整えました。

3. 狭心症や急性心筋梗塞で緊急にカテーテル治療が必要な患者さんは、来院して10分以内に治療を開始できるように、医師とコメディカルの連携を見直し、整備いたしました。

24時間365日、循環器疾患が疑われる症状(胸の痛み、背中の痛み、動悸、呼吸困難、体のむくみなど)のある患者さんは、当院かかりつけでなくても診療いたします。

(循環器内科 齊藤 哲也)

整形外科

整形外科では、外傷を中心とした多くの救急患者さんの受け入れを行っています。令和5年度は年間1,221名の搬送患者を受け入れました。

搬送患者の内訳としては、股関節周囲(大腿骨近位部)、手首(橈骨遠位端)、肩(上腕骨近位部、鎖骨)、肘の骨折など手術が必要となる症例も多いです。麻酔科、内科、手術室、病棟、薬剤部等とも連携の上、11名の整形外科スタッフにより迅速な治療を行っています。

(整形外科 三嶋 真爾)

救急科(救急総合診療部)

『救急外来』ときいて皆さまが想像されるのはどんな場所でしょうか?テレビのドキュメンタリーやドラマのような華々しい場所を想像されるかもしれませんが、私たちの仕事は意外に「地味」です(笑)。救急外来を受診される患者さんは、内因性疾患(内臓の病気)から外因性疾患(外傷)まで多岐にわたります。また「胸が苦しい」といっても心臓の病気か肺の病気なのかわかりません。こういった多岐にわたる訴えから、診断をつけ、応急処置を行ない、各診療科にバトンタッチすることが主な仕事です。また災害時はDMAT(災害派遣医療チーム)を中心に診療活動を担います。先ほど「地味」と書きましたが、病院内のコーディネーター的な役割を果たしますし、地域の皆さまの困ったときの駆け込み寺のような存在でありたいと思っています。受診方法は病院ホームページに記載されています、お困りの際には気軽にご相談下さい。

(救急総合診療部 東原 和哉)

脳神経外科

脳卒中や頭部外傷といった急性の脳神経系疾患に対し、当科は24時間365日、即座に対応できる体制を整えています。経験豊富な脳神経外科医(専門医4名+専攻医2人)が、CT、MRI、脳血管撮影装置などの最新鋭の診断機器を用いて迅速な診断を行い、必要に応じて緊急開頭手術や脳血管カテーテル手術を実施します。また、患者さん一人ひとりに最適な治療を提供するため、各専門分野の医師や看護師、リハビリスタッフが連携し、包括的なケアを提供しています。迅速な入院治療から元気に退院できるまで一貫して治療を施し続けます。私たちは地域の皆さまが安心して治療を受けられるよう、常に技術と知識を研鑽し、どのような緊急事態にも対応できる準備を整えています。皆さまの命と安心を守るため、私たちは救急医療の最前線で戦い続けます。

(脳神経外科 今井 英明)

救急隊に突撃取材!

日頃から大変お世話になっている牛込救急隊 中島さんに伺いました

Q1 搬送先はどのように決めているのですか?

A まず患者さんの容態を見ます。搬送先は、症状や緊急性により判断します。軽症患者は一次救急病院(地域のクリニック)、入院・手術が必要な重症患者は二次救急病院(たとえばJCHOや東京医療センター、東京女子医大など)、生命の危機にある重篤患者は三次救急病院(救命センター)になります。最も多いのは二次救急です。病院搬送時は容態や既往症、かかりつけ医もお聞きします。かかりつけの病院など希望の搬送先があっても、その通りにいかない場合もありますが、極力希望に沿うようにしています。

Q2 お仕事をするうえで苦労していること、また、やりがいについて教えてください。

A 出動が日々増えており、食事をとる時間もままならないこともあります。今夏は救急車ひっ迫アラート(普段は稼働していない救急車を稼働しなければ足りないという状況)が出ました。救急車が足りないときは、とても遠い(葛飾の方など)ところに要請することもあります。

2022年は過去最高で、私が入庁した平成5年の倍以上となっています。人口動態統計的に見ると、高齢者数が増えていく一方、救急車や病院が倍になるわけではないため、自然と出動数が多くなってしまうのです。

そんななかでも、病院へ搬送してから署へ戻るときに、患者さんのご家族の方からお礼の言葉をいただくこともあります。お手紙をいただくこともあり、そんなときは「この仕事をしていてよかった」と思います。

Q3 当院の救急車受入れに対する良い点や改善点などはありますか?

A 2.5次レベルの受入体制は信頼に値すると思います。大学病院にも引けをとらないレベルで助かっています。

Q4 救急隊からPRなどありましたら教えてください。

A 「東京消防庁公式アプリ」や「Live119」というライブ中継アプリがありますので、ぜひダウンロードしてください。「Live 119」は、119番してから、動画で通報現場の状況を消防指令センターへ送ることにより、救急車が到着するまでの間、指令員からさまざまなアドバイスをお伝えすることができます。

「ライブ119」以外の場合は、救急隊から電話をかけて、現場へ向かいながら状況を確認します。ですので、救急隊から掛かってきた電話には出ていただければと思います。

消防指令室は大手町と立川にあります。忙しいときはオペレーターを増員しますが、電話が混み合うことがあります。119番に繋がらないからといって、電話を切らないようにしてください。一度切ってしまうとお店の行列と同じで、列の最後に回されてしまいます。

院スタグラム

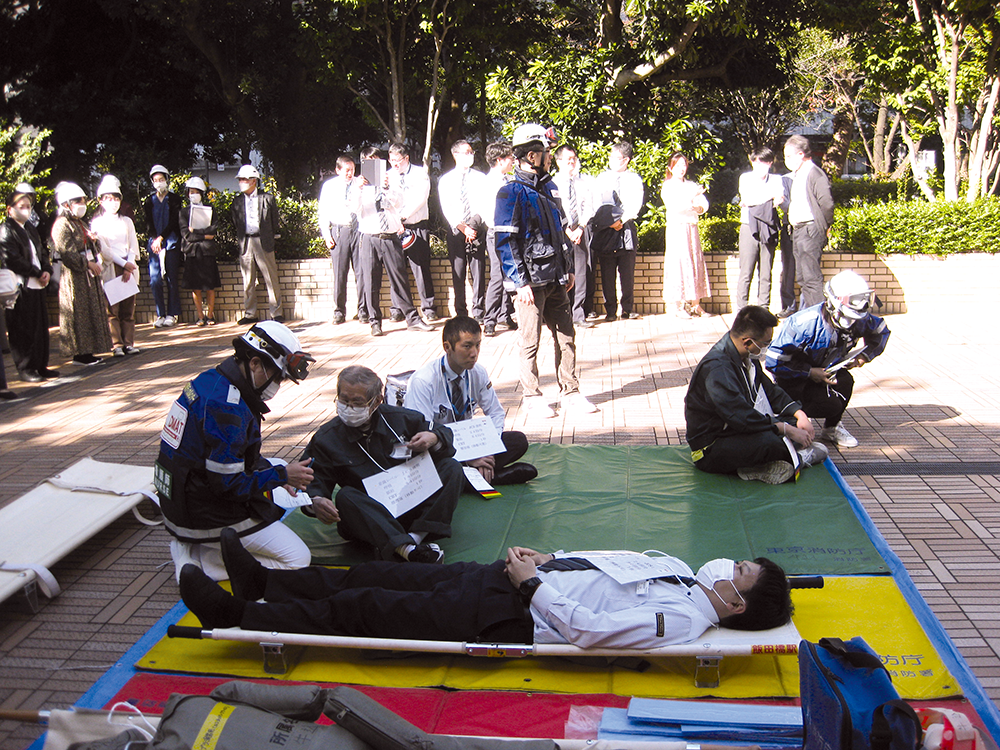

2024年11月13日 飯田橋駅ビルにて飯田橋合同防災訓練

2024年11月14日 令和6年火災予防業務協力者等表彰式